第56回 私の心、グッと京都に近づいた

まだ暗いうちに山熊田の家を出て、私は京都へ向かった。樹皮製古代布、羽越しな布の作品制作の相談のためだ。私はシナノキを伐採して布に織り上げるまではできるのだが、その先の活用といえば、呉服の帯が主流になっている。

新たな活用のシーンを作りたくて、Japan Craft 21主催の「日本伝統工芸再生コンテスト」に挑戦し、私は2024年度のクラフトリーダー賞を頂いたのだが、その受賞後がおもしろい。具体的なバックアップや学びの場が設けられ、異分野の工芸家との交流も多い。その結果を来春2月に東京・銀座の一穂堂ギャラリーで発表する機会もあり、その制作プランを遂行するための京都行きなのだった。

京都駅に着いたのはお昼過ぎ。先輩受賞者で表具師の井上利彦さんと落ち合って、二条城近くの木工所へ赴いた。看板はなく、戸を開けるといきなり作業場。木の香りが立ち込めている。さっそく持ち込んだ素材やしな布、デザイン案を広げると、木工師と表具師は工法の最善策を練り始めた。

私の制作案は可能なのかが最大の不安要素だったのだが、さすが専門家。頭を悩ませては意見を揉んで、「これだ!」と解決に至る鮮かさ。経験と知識の厚みが違う。木材置き場では「こんなんがいいやろなあ」と部材に使う樹種を選ぶ。餅は餅屋だな、と感心しきりだった。

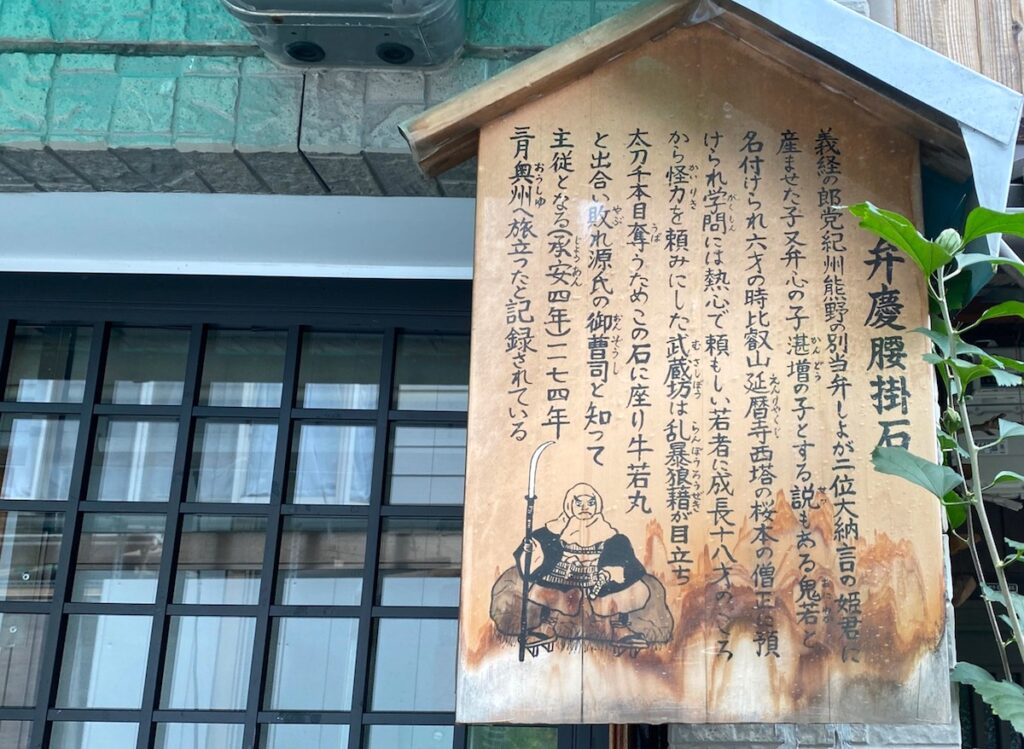

スムーズに打ち合わせが終わり、井上さんは観光地に興味がない私を連れて「御土居&弁慶牛若丸ツアー」をしてくれた。豊臣秀吉が京都を守るためにぐるりと土塁と堀を作ったそうだが、実物や名残が今も残っている。坂道だらけの異様な地形に現代の生活が乗っかっていて、歴史のリアリティに興奮する。同時に、牛若丸の産湯に使ったという井戸の跡などゆかりの地を巡る。

牛若丸と弁慶の、有名な橋の上の決闘シーンは「五条の橋」ではなく、実は「御所の橋」との説があって、それがこのあたりだとか、弁慶が刀狩りをするために鯖街道を望む石の上で待ち構えていたが、今もこの米屋の庭にその石があるだとか、井上さんのガイドがすこぶるおもしろい。話や地名を手掛かりに、当時の景色を想像しっぱなし。まるで平安時代の京都にいる感覚。その後、井上ご夫妻と夕飯がてら吞んでいたら、お隣の席は能衣装を織る方だった。歴史のみならず、工芸人材の厚みに驚愕だ。なんなんだ、京都。

翌朝、電車とバスを乗り継いで、「履物関づか」さんへ。しな布での草履製作の依頼に工房にお邪魔して打ち合わせ。関塚さんとスタッフもなんと新潟出身。不思議な気分だ。美しく整理された工房をしな布で散らかしていると、工房の隅に袋いっぱいの縄の端きれがあった。鼻緒の芯に大麻の縄を使っているが、端材が愛おしくて捨てられないそう。わかるなあ。関塚さんなら私のしな布も大切にしてくれそうだな、と安心した。

履物にするならと、実験的に織ったしな布をおもしろがってくれ、せっかくの見せ場の鼻緒の生地も、それ専用に織って後で送るとお願いして工房をあとにした。

四条へ移動。ナガオカケンメイさんの「LONG LIFE DESIGN RADIO~もののまわり~」(※1)の収録のためだ。エフエム京都の入るビル、どれだ? とお上りさん丸出しで、あたりをキョロキョロ探す。キラキラの複合商業施設「COCON KARASUMA」(ココンカラスマ 古今烏丸)に無事着いて、収録中の副調整室で待つ。中にいるのは、ナガオカさんと彫刻家の名和晃平さんだ。言わずと知れたデザイナーと、現代アート界のスターだ。おお、本当に実在しているのだな、と妙な気持ちになりつつ、静かなトーンで話す内容がとんでもなくおもしろい。こちらの声はガラス越しの二人には聞こえないらしいから、スタッフと共に大爆笑。

※1 「もの」と継続的につながる「地域、暮らし、産業、環境、仲間」をテーマにしたトーク番組

Japan Craft 21 創設者のバイメル・スティーブエンさんも到着し、名和さんたちの収録も終わり、爆笑の余韻のまま楽しくご挨拶。その後の収録は、ナガオカさんがたっぷり羽越しな布や私自身の話を聞いてくださった。新潟では聴けないけれど(そもそも山熊田はラジオの電波すら入らない)、放送後はSpotify(※2)で配信もされる。バイメルさんの工芸に対する熱い想いと共に電波に乗る日が楽しみだ。

※2 スポティファイ。音楽ストリーミングサービス

最終日、帰路に着く前に、作品展示でお世話になっているThe Terminal KYOTO(ザ ターミナル キョウト)へ。ビル街の四条界隈でありながら、古き良き京町家が美術作品と喫茶が楽しめる場として活用されている。展示会場は建屋のみならず防空壕にまで至る。駐車場やマンションの構想を食い止めて始まったこの場の新たな姿にほっとした。無くしてしまってからでは遅いのだ。

私の家の近所のショウラク(怠け者)が、薪の準備を怠って、彼の母の遺した居坐機[いざりばた]を薪ストーブにくべてしまったことを思い出した。村の婆たちは「あれはいい機だったんに!」とひどく悲しみ、怒っていた。残すことができたこの場を守っていくことは大変だろうけれど、その強い意志に感激したのだった。

京都と山熊田とでは違いがありすぎるし、歴史の質も密度も桁違い。だけど、今に続く伝統を守っていこう、温故知新の精神で今に生かそうとする方々と「山の布」が出会えたことは、おもしろい未来を予感させる。

物理的には遠いけれど、奥深い京都の魅力を知り始めた私の心はグッと京都に近づいた。最近の機織りのBGMはもっぱら「LONG LIFE DESIGN RADIO」だ。

エフエム京都で日曜18時~19時放送。パソコンやスマホなら「radiko」で視聴可能。

公式ページはこちら(D&DEPARTMENT PROJECT)。

おおたき・じゅんこ 1977年埼玉県生まれ。新潟県村上市山熊田のマタギを取り巻く文化に衝撃を受け、2015年に移住した。